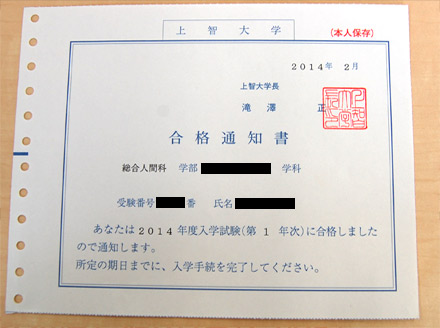

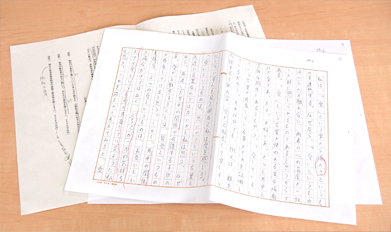

実際の合格通知書

T.Sさん 偏差値30台から上智合格までの道のり

- 最初は、偏差値30からのスタート

- 予備校では1日16時間勉強しても伸びなかった

- 小論文受験で上智大学を目指す

- 国語は得意だったが、論文に苦戦

- 文章力が見違えるほど成長した理由とは?

- 本番では講師の予想が的中!

合格者データ

- 合格校

- 上智大学

(総合人間科学)

- 指導科目

- 小論文、英語

- 指導開始時の偏差値

-

3科目平均30

(英語28 国語46)

このページでは、家庭教師メガスタディで私大に合格した方のインタビューをご紹介しています。

上智大学と決めたものの、偏差値30台からスタートしたT.Sさん。

上智とは大きく離れたスタートから合格するまで、どのような指導を受けていたのでしょうか。T.Sさんと担当のH講師にインタビューしましたので、ぜひご覧ください。

偏差値30から上智を目指す

―受験勉強を始めた頃の状況はどうでしたか?

Tさん:

慶應と上智を目指して、予備校に通っていました。

ただ、その時の英語の偏差値が28だったんですよ。予備校の先生にも『その成績で早慶上智は無理だよ』と言われましたね。

―周りもびっくりしていたんじゃないですか

Tさん:

そうですね。「偏差値28って、そんなに下があるんだ」ってびっくりしていました。

成績は、下から数えたほうが早かったです。

―他の科目はどうでしたか?

Tさん:

国語は、現代文が好きだったので高かったです。それでも偏差値46くらいでした。

3科平均すると、偏差値は30程度だったと思います。

予備校では1日16時間勉強しても伸び悩んでいた

―通っていた予備校の他に、家庭教師を選んだ理由はなんですか?

Tさん:

予備校では、1日16時間くらい勉強していた時期もあったんですが、思うように伸びなかったんです。

人が多すぎて、全然質問できないんですよね。

―予備校だと質問に30分待つところもありますからね

Tさん:

そうなんですよ。

ただでさえ時間がないのに、無駄にしちゃいけないなって思ってて。

それで、1対1で指導してくれて、すぐに質問できる家庭教師がいいかなと思いました。

予備校で1日16時間勉強しても伸び悩んでいたTさん

予備校で1日16時間勉強しても伸び悩んでいたTさん

―メガスタディの他にも家庭教師はあると思いますが、それは検討しましたか?

Tさん:

はい。ただ、他のところは志望校別の対策がなかったので。

どうせなら受験のプロの人に教わる方がいいなと思って、上智や慶應に強い家庭教師を探してたんです。

上智・慶應の志望校対策ができる、『専門性』が決め手でした。

つらい時期に救われた一言は…

―H先生の印象はどうでしたか

Tさん:

とにかく気が長い方で、細かい点まで指導してくれてました。

自分の性格的に、分からない問題はすぐに投げてしまうタイプなんです。

でも、どこが分からないのかを丁寧に聞いてくれて、どんなに小さなことでも一から教えてくれました。

H講師:

すぐに投げ出そうとするので、辛抱強く取り組ませることに苦労しました。

問題を解く以前に、勉強に対する姿勢から教えていきました。

Tさん:

試験が近くなると、不安になったり焦ってくるんですよね。先生にも、『間に合いますかね』とか聞いたり。

でも、慶應でも上智でも基礎が重要だからって言われて、『どんな問題でも、このやり方をやっていれば大丈夫』って言ってくれたときはすごく救われました。

「講師の一言に救われた」と語るTさん

「講師の一言に救われた」と語るTさん

―『大丈夫だよ』って言われると安心できますよね

Tさん:

そうですね。

夏の時期が一番つらかったんですけど、H先生が来てくれてからは、一人で抱え込まなくていいという安心感が生まれ、楽になりました。

甘くはなかった小論文

―上智大学は、小論文の受験で目指したんですよね?

Tさん:

そうですね。このまま3科目の勉強を続けるよりも、小論文に絞った方が確率が高いと思ったので。

現代文は好きだったんで、いけるんじゃないかなという思いがありました。かなりの賭けでしたけど。

―でも、残り数か月でいきなり小論文に絞るっていうのはかなり大変ではなかったですか?

Tさん: 国語は好きだったので、いけるかな?と思っていたんですけど、なかなかうまくいかなかったですね。

小論文に苦戦していたTさん

小論文に苦戦していたTさん

― Tさんが初めに書いた文章を見てどうでしたか?

H講師:

文章を書くのはうまかったですよ。

ただ、それが小論文で合格点を取れることに直結するかというと、そうではないんです。

小論文では、問題文を読む読解力や、質問の意図をくみ取る力も必要です。

それができて、初めて『書く』という作業が必要になります。ですから、まずはそこから指導しました。

―最初はかなり苦労されたんですね

Tさん:

性格的に、すぐに投げ出すタイプなので難しかったですね。

ただ、そこも先生にうまくフォローしてもらいました。

家庭教師が常にとなりで添削

―普段はどのように勉強していましたか?

Tさん:

先生が来ているときは常に隣で見ていてくれて、添削してもらいながら指導を受けていました。

宿題も、「こことこことここをやっておいて」という指示を具体的に出してもらっていたので、取り組みやすかったです。

―指導するうえで、気を付けていたことはありますか?

H講師:

受験生が小論文を書く際に陥りがちなのが、「うまく書こう」「頭良く見せよう」として、無駄に難しい専門用語を多用するパターンです。

ですが、それはあまりいいとは言えません。

まずはしっかりと文章を理解すること。それから自分の言葉で伝えることが大切なんです。

ですので、まずはそこを徹底させていました。

―途中で投げ出さずに頑張っていたんですね

Tさん:

そうですね。H先生がいなかったら、難しかったかもしれません。

実際に、上智の志望動機を10回以上は書き直しましたし。2500字で書かないといけないので、結構大変でした。

ただ、最初の頃に書いたものと比べると、全く変わりましたね。

10回以上書き直した志望動機

10回以上書き直した志望動機

―何度も練り直したんですね

H講師:

はい。ただ、どれだけ志望動機を練っても、嘘をついたり、調子いい言葉を並べているだけではダメなんです。

入試本番では面接もあって、志望動機を元にいろいろ突っ込まれるので。

入試本番は、家庭教師の予想が的中!

―面接まで見据えて、小論文の対策をしていたんですか?

Tさん:

そうですね。

志望動機を元に先生が、「本番で聞かれそうなのはこれ」というものを選んでくれました。本番でも、それが結構的中しました。

―面接の予想も的中したんですね

Tさん:

はい。小論文も予想が的中しました。

小論文と一口に言っても色々タイプがあるんですが、過去問の傾向を踏まえて、長めの文章が来ると予想していたんですが、見事に的中。

しっかりと準備していたので、落ち着いて取り組むことができました。

「講師の予想が的中した」と語るTさん

「講師の予想が的中した」と語るTさん

合格は1対1の指導のおかげ

―家庭教師の指導を受けて、何が一番よかったと思いますか?

Tさん:

やっぱり、1対1で細かいところまで見てくれるところですね。

予備校だと、先生の人数に対して生徒の人数が多く、全然質問できないので。

小論など、記述の場合は特にそう思います。自分が書いたものをしっかりと見てもらい、添削して、それを自分で直して…っていうことをしないといけないので。

―予備校と家庭教師の違いは何だと思いますか?

Tさん:

予備校は学校の延長線上みたいな感じなので、行くだけでなんとなく勉強している気になっちゃうと思うんです。やってもやらなくてもいいので、だらける人が多いというか。

でも、家庭教師の場合、先生と過ごす時間は圧倒的に短いんです。なので、あとは自分自身がやるかやらないか。そういう意識が芽生えて、勉強に対する姿勢が変わったと思います。

もちろん、1対1で見てくれるので、分からないところはちゃんと解消してくれるし、モチベーションを維持してくれたり、安心感もあります。

一緒にいる時間は短い反面、担っている役割は本当に大きかったです。

「家庭教師の担う役割は大きかった」と語るTさん

「家庭教師の担う役割は大きかった」と語るTさん

―これから受験する学生にメッセージをお願いします

Tさん:

大学を目指すときには、自分の身の丈に合っていない大学を目指した方がいいと思います。

それが巡り巡って、自分にとっていい大学に入るということだと思うので。

今の自分のレベルから考えるんじゃなくて、行きたいと思えるところを目指して頑張って欲しいです。

―ありがとうございました。